多地秋假热度远超预期

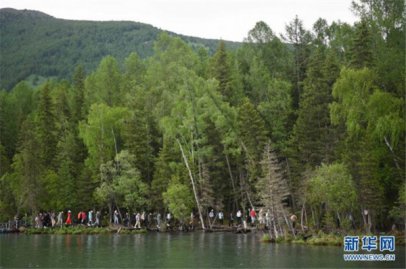

走进博物馆,在文物光影中触摸历史文脉;畅游山河,在大自然中感悟生态之美;打卡古村古镇、田园研学基地,在实践体验中收获成长乐趣……11月,全国多地中小学生迎来为期3天的秋假,不少学生在“行走的课堂”中,体验沉浸式学习。

今年9月,商务部、教育部、文化和旅游部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出探索设置中小学春秋假。近期,广东、浙江、四川、湖北、陕西等地“上线”秋假,3天假期叠加周末形成的5天“小长假”,让各地迎来一波亲子出游热潮。

“逆季节”效应显现

11月是旅游市场的传统淡季,景区客流、酒店入住率普遍处于全年低位。秋假的推出,催生了显著的“逆季节”增长效应。

以浙江为例,携程数据显示,截至10月22日,出发日期在11月12日至16日期间,出发地为浙江的亲子机票订单同比增长314%,北京、西安、成都、广州、重庆等地成为热门目的地。

美团旅行数据显示,秋假直接带动了景区门票预订量。11月第二周,在四川,乐山大佛门票预订量同比上涨158%,成都游客占比超48%;峨眉山景区门票销量同比上涨111%,其中,来自成都、绵阳、宜宾的亲子群体占比接近50%。在浙江,大批宁波游客涌入神仙居景区,该景区门票销量同比上涨160%;位于湖州的太湖龙之梦乐园门票预订量同比上涨127%。

中国旅游报社记者了解到,今年秋假安排因地区而异,通常为3天,集中在11月中下旬,不同城市的时间安排呈现出错峰放假的特点,主要集中在11月12日—14日、11月19日—21日、11月21日—25日等时间段。在此期间,一些景区出现了“一票难求”的情况。如,四川九寨沟,11月13日至16日的门票提前售罄,三星堆博物馆周末场次连续多日约满。

为避开四川省内的旅游热,朱先生一家选择从成都出发“北上”,带着两个上小学的女儿到河南旅游,他们在许昌的胖东来商超买买买,到开封的万岁山武侠城景区游览,最后一站来到位于郑州的“只有河南·戏剧幻城”看戏剧品文化。“这次出行人不多,体验很好,孩子们很喜欢。唯一遗憾的是,今天只约到了一个主剧场看剧,留点儿遗憾下次再来玩。”在“只有河南·戏剧幻城”等待入园时,朱先生告诉记者。

来自浙江湖州的方先生对于秋假出行的热度也非常有“体感”,“现在浙江的火车站堪比‘春运’现场,挤满了带着孩子出游的家长。”在等待《苏轼的河南》剧目开始前,他告诉记者:“孩子已经看过四大名著了,对于历史文化非常有兴趣。这次趁着秋假游览了河南博物院,再来‘只有河南·戏剧幻城’看演出,真的很有收获。”

“景区核心+周边配套”,秋假对于消费链条的整体带动非常显著。在携程集团联合创始人梁建章看来,推行春秋假制度能缓解供需矛盾,提升旅游体验。“目前集中的长假模式,导致旅游需求在短期内爆发,造成景区人满为患、酒店价格飙升、交通不堪重负的局面。通过设立春秋假,可以创造两个新的旅游小高峰,有效分流集中出行的压力,让旅游热度在全年的分布更均衡。”

“秋假的横空出世,不仅是一次假期制度的优化,更是文旅行业转型升级的契机。”中国旅游研究院研究员韩元军也认为,秋假可以缓解部分景区“旺季拥堵、淡季冷清”的运营困境,“只要精准把握消费需求、持续优化产品供给、不断提升服务质量,传统淡季完全可以变为消费旺季。”

复合型消费突出

为迎接亲子出行热潮,不少景区应“假”而动,推出针对性优惠措施。

浙江众多景区推出“秋假专属免费游”,如,台州神仙居景区向全国中小学生发出邀约,游览可享受首道门票免费,1名家长同享免费;温州雁荡山八大核心景区对全国小学、初中在校生免门票,随行成人享受门票五折优惠。

陕西多地景区也面向中小学生推出“限时”门票减免和惠民活动,其中,郑国渠旅游风景区、龙头山景区、张骞墓景区等面向全国所有中小学生免门票;西安白鹿原影视城对汉中市享受秋假的中小学生免票。

在四川,截至11月底,西岭雪山滑雪场景区(后山)面向所有游客免门票,18岁以下青少年享“门票+鸳鸯池索道”双免;剑门关景区推出中小学生免门票等优惠措施;峨眉山景区对在读全日制学生实行优惠票价。

除免减门票优惠外,不少景区、博物馆也“限时”推出特色产品、主题活动等迎接亲子游客。

11月12日,成都青城山—都江堰景区同步启动“少年游川蜀·拜水问道行”主题活动,面向全国18周岁及以下学子实行免票入园,并精心设计了特色研学路线,让孩子们探索千年水利工程的奥秘,感受道教文化的深厚底蕴;武侯祠博物馆策划了名为“三国匠造所·巍然栋梁之小小营造师”的古建筑主题公益手工课,古建筑专家带领孩子们以武侯祠的庄重祠庙建筑为蓝本,制作建筑模型,并带他们深入体验精妙的榫卯工艺,文物区未成年人接待量同比增长339.53% 。

“了解到活动信息,我们就第一时间报了名,到成都2日游。”家住四川广元的陈女士说,这种错峰出行的体验很好,“丰富的课程设置不仅能让孩子亲近大自然,还能感受到深厚的文化底蕴,无疑比单纯游览景区更具教育意义。”

浙江旅游科学研究院院长张晓峰认为,秋假带来如此巨大的客流量,远超出景区预期,同时,景区的积极响应、主动作为进一步放大了秋假效应。在他看来,“利用秋假出游属于错峰游,体验较旅游旺季更好,景区针对中小学生推出的门票优惠,有助于进一步激发亲子游市场潜力。”

这种“寓教于乐”的出行需求,正推动着旅游消费从单一门票消费向“门票+体验+衍生服务”的复合型消费延伸。韩元军分析认为,秋假带来的不仅是客流的增长,更是文旅产品供给侧革新的动力。“面对以亲子家庭为核心的消费群体,景区要推动产品从‘观光型’向‘体验型’‘研学型’转变,推出一批兼具趣味性与知识性的创新产品和服务。”

供给须系统升级

秋假出游形成了以“教育+旅游”为核心的消费特征。

亲子出游更注重体验的知识性与互动性,因此,能够提供户外赏秋、博物馆研学、非遗体验等产品的景区更受欢迎。以四川为例:秋假推动川西游升温,成都市民前往川西观赏雪山、红叶热情高涨;成都博物馆秋假首日入馆人数约1.5万,未成年人占比达25%,接近暑期峰值。

为顺应市场需求,各地不少景区、博物馆精心设置了“核心课程+动手实践+户外运动”的“秋假托管班”、非遗课堂等,这也在一定程度上为不能休假陪同孩子出游的双职工家庭提供了多元选择。

据了解,四川博物院推出了为期3天的“秋假托管班”,由专业教师团队为托管班授课。课程根据学生年龄分为低龄段(1-3年级)与高龄段(4-6年级),内容融合博物馆特色课程、常规学科与传统体育项目,让孩子在文物探索中提升综合素质。四川宜宾蜀南竹海景区推出“熊猫小卫士”主题课程,孩子们可以化身“熊猫小卫士”,寻找萌兽的踪迹,体验乘坐竹林小火车穿梭于竹浪间的乐趣,在游玩中打开眼界。陕西汉中南郑区文化馆开设藤编、土陶、竹编、剪纸等免费非遗公益课,将非遗技艺从“展馆”搬进“课堂”,丰富孩子们的假期生活……

“秋假开设这样的活动实在太有意义了,既解决了假期看护的难题,更让孩子接触到本地优秀的传统文化。”汉中的一位家长杜女士在孩子体验后留言,“期待以后有更多、更丰富的非遗公益课”。

业者普遍认为,“首个秋假的市场表现超出预期。”对于接下来进一步落实好春秋假制度、更好撬动消费,韩元军建议景区、博物馆要继续拓展产品形态,针对秋假3-5天的短途特性,开发更多半日游、一日游、多日游研学产品,以及“滑雪+温泉”“赏秋+民俗”等组合型产品,满足不同家庭的需求。此外,“超级工程”类文旅资源的开发也值得关注,贵州花江峡谷大桥、港珠澳大桥等基建项目凭借独特体验成为打卡地,可以将这些内容设计到课程中,让孩子们获得更多的“硬核”知识。

“服务能力的系统升级是关键保障。”张晓峰建议,景区应针对春秋假特点,打造“春秋季限定产品库”,将做得不错的秋假活动进一步提升,形成差异化竞争。与此同时,景区还可以做三方面工作,一是建立“秋假客流预测模型”,结合历史数据、周边景区情况和营销力度,科学评估游客承载量,制定三级应急预案,明确不同客流等级下的应对措施;二是升级预约系统,采用“分时预约+动态调控”机制,将游客均匀分配至不同时段;三是实施分时段折扣策略,引导游客向非高峰日期分流。(本报首席记者 王 洋)